Diese Studie eröffnet uns neue Einblicke in den Stoffwechsel und seine Zusammenhänge mit der Gesundheit. Sie liefert wertvolle Informationen, die uns helfen könnten, Krankheiten besser zu verstehen und damit eine Grundlage für neue Behandlungsoptionen zu schaffen", sagt Prof. Dr. Anna Köttgen, Direktorin des Instituts für Genetische Epidemiologie des Universitätsklinikums Freiburg und Sprecherin des Sonderforschungsbereichs 1453 „Nephrogenetics“ der Universität Freiburg, der die Arbeit an der Studie unterstützte. Köttgen ist auch Mitglied des Exzellenzclusters CIBSS - Centre for Integrative Biological Signalling Studies der Universität Freiburg.

Integration von Blut- und Urinanalysen brachte wichtige Erkenntnisse

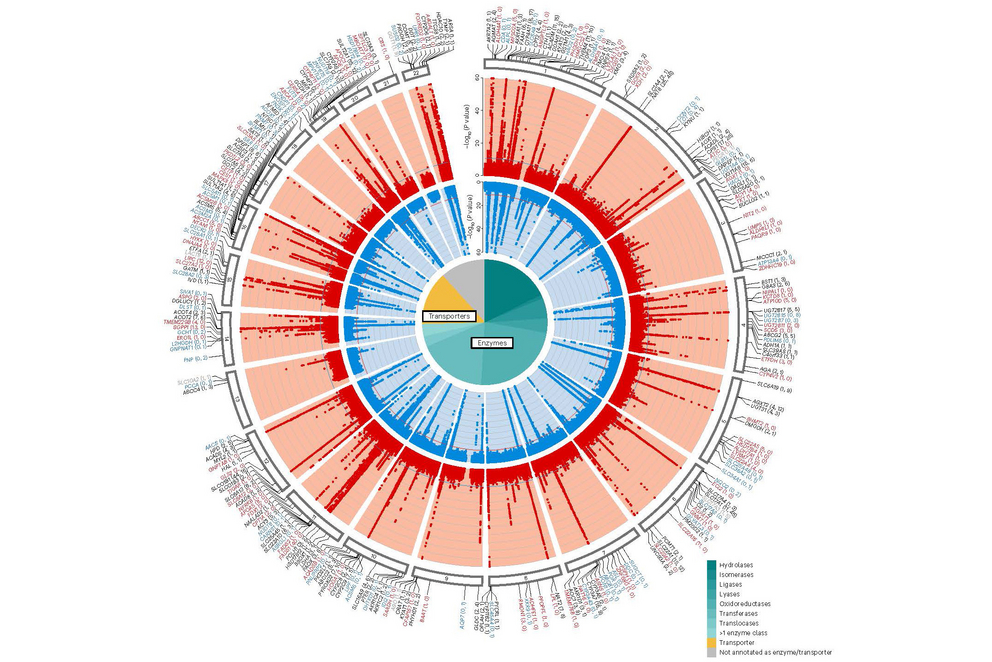

Die Durchführung einer solch groß angelegten Assoziationsstudie brachte besondere Herausforderungen mit sich. Die Forscher*innen mussten große Datenmengen analysieren und komplexe genetische Zusammenhänge verstehen. Erstautor Dr. Pascal Schlosser von der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg und dem Institut für Genetische Epidemiologie des Universitätsklinikums Freiburg erklärt: „Insbesondere der als Multi-Matrix-Untersuchung bezeichnete Vergleich von Blut- und Urinproben und deren genetischen Grundlagen ist sehr aufwändig. Er bietet aber die Möglichkeit zu unterscheiden, ob bestimmte Stoffwechselveränderungen vor allem in der Niere selbst oder über den Körper verteilt ablaufen. Außerdem konnten wir auf diese Weise einen viel größeren Teil der menschlichen Stoffwechselvorgänge beobachten als nur im Blut.“

Nierenenzym auch bei Bluthochdruck und Arthrose relevant

So konnten die Forschenden unter anderem nachweisen, dass das Enzym DPEP1 nicht nur in der Niere wichtige Funktionen hat, sondern auch an gänzlich anderen Stellen im Körper von Bedeutung ist. So war eine erhöhte Aktivität von DPEP1 mit einem höheren Arthroserisiko verbunden, jedoch gleichzeitig mit einem niedrigeren Risiko für Bluthochdruck. „Unsere Erkenntnisse können dabei helfen, auch mögliche Nebenwirkungen von neu zu entwickelnden Medikamenten von Anfang an zu berücksichtigen“, sagt Erstautorin Nora Scherer, ebenfallsvom Institut für Genetische Epidemiologie des Universitätsklinikums Freiburg.

Original Pressemitteilung

Originalpublikation

Pascal Schlosser, Nora Scherer, Franziska Grundner-Culemann, Sara Monteiro-Martins, Stefan Haug, Inga Steinbrenner, Burulça Göçmen, Matthias Wuttke, Yurong Cheng, Arif B. Ekici, Gergely Gyimesi, Edward D. Karoly, Fruzsina Kotsis, Johanna Mielke, Maria F. Gomez, Bing Yu, Morgan E. Grams, Josef Coresh, Eric Boerwinkle, Michael Köttgen, Florian Kronenberg, Heike Meiselbach, Robert P. Mohney, Shreeram Akilesh, GCKD Investigators, Miriam Schmidts, Matthias A. Hediger, Ulla T. Schultheiss, Kai-Uwe Eckardt, Peter J. Oefner, Peggy Sekula, Yong Li, Anna Köttgen (2023): Genetic studies of paired metabolomes reveal enzymatic and transport processes at the interface of plasma and urine. In: Nature Genetics, 2023. DOI: 10.1038/s41588-023-01409-8

CIBSS-Profile von Prof. Dr. Anna Köttgen